わたしは母親で、娘で、恋人

仕事、子育て、父の介護、

そして新たな恋に奔走中

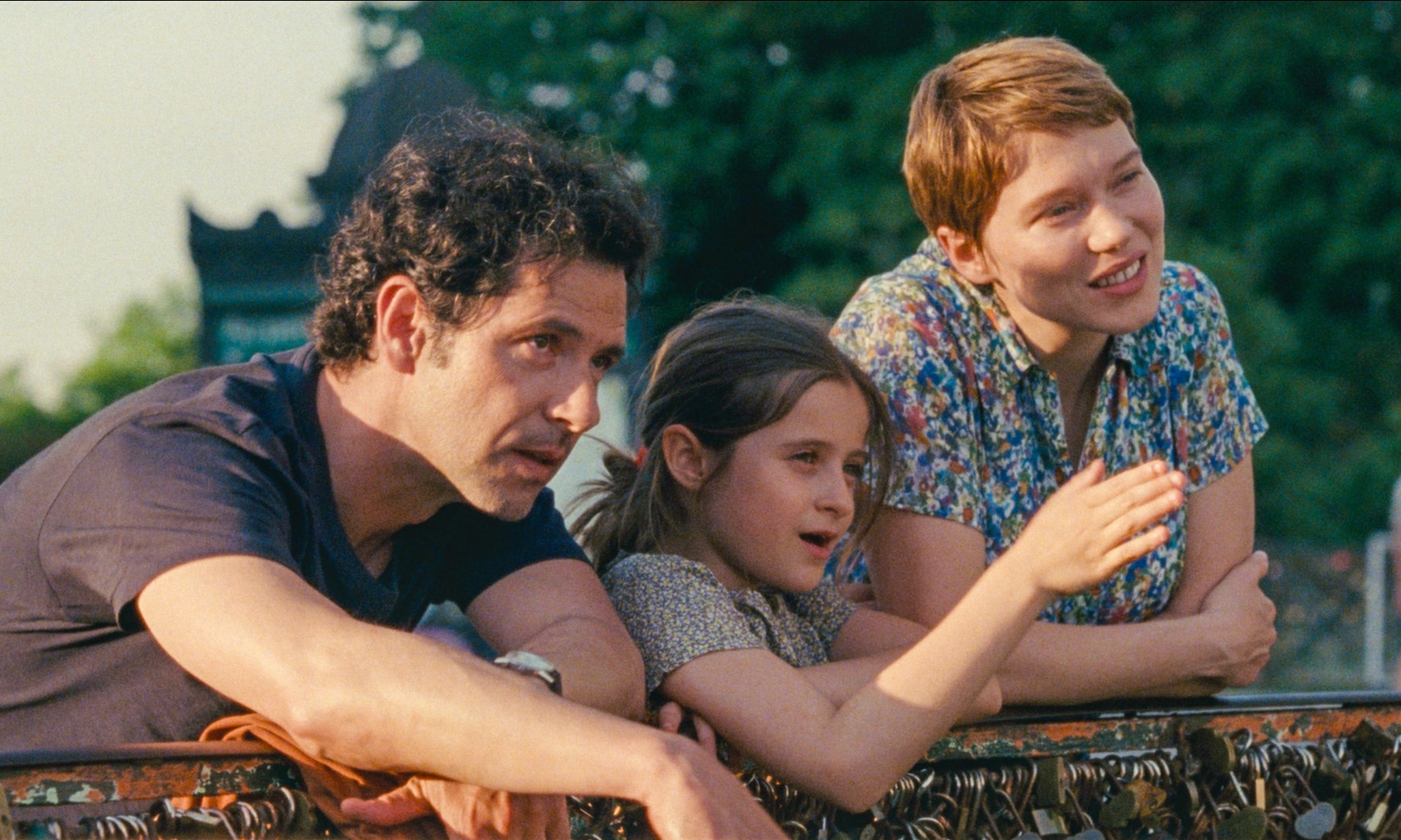

サンドラ(レア・セドゥ)は、夫を亡くした後、通訳の仕事に就きながら8歳の娘リン(カミーユ・ルバン・マルタン)を育てるシングルマザー。仕事の合間を縫って、病を患う年老いた父ゲオルグ(パスカル・グレゴリー)の見舞いも欠かさない。しかし、かつて教師だった父の記憶は無情にも徐々に失われ、自分のことさえも分からなくなっていく。彼女と家族は、父の世話に日々奮闘するが、愛する父の変わりゆく姿を目の当たりにし、サンドラは無力感を覚えていくのだった。そんな中、旧友のクレマン(メルヴィル・プポー)と偶然再会。知的で優しいクレマンと過ごすうち、二人は恋に落ちていくが……。

人生とはきっと遠くで眺めると それぞれが放物線を描きながら送る時間のことで その線に関わる幾つもの点こそが記憶となって 人の心を動かすのだろう

どこにいる誰にとっても 容易い線などないのだから 誰もが肉体と魂を持て余すんだ

抑制的なヒロインが、突発的に流す涙にやられました。 恋するシングルマザーの繊細で複雑な感情を見事に表現するレア・セドゥのなんと魅力的な事か。

人生ってそうなんだよなあと、大人を唸らせる映画です。

冒頭、レア・セドゥが道の向こうからやってくる。 その時点でもう、彼女はすでに人生でいくつかの嵐をくぐり抜けてきたように見える。 映画が始まる以前から、私もあなたもあの人も、もうたっぷりとこの世の理不尽を吸い込んでいる。 戦いはもうとっくに始まっている。それをゼロから誰かに説明したり糾弾するために映画を作る監督もいるし、 そんな現実の延長線上で自分たちが今後どうやって生きていくかを試してみるように映画を作る監督もいる。 ミア・ハンセン=ラブは後者の監督の一人だと思う。

主人公の憂鬱な表情が素敵だなと思った。

憂鬱は分類すれば”幸福ではない”という状態だが、 ”幸福を求めている”状態でもある。

室外に出た時と、室内に入った時の音響にエリック・ロメールを感じた。 自分の外側の人に向ける目と、内側の人に向ける目について考える。 冷たくしているわけではなく、父親を1人の人間として接しようとしているサンドラの強さが、美しい。 私も、父の書いた字を久しぶりに読みたくなった。 彼が好きだったものを、それを愛していた1人の人間の姿を忘れたくないと改めて思う。

母親であれ、娘であれ、女であることを諦める必要はない。 自分より人のことで忙しい人生を歩んでいる人は、 それだけ他者の痛みを知っていて、愛を知っているから。 レア・セドゥの眼差しが忘れられない。

視線の先には、愛を手にする人だけが見える過去と未来が広がっていた。

どんなに辛い話でも、ミア・ハンセン=ラブの映画は光を内包している。 小さな希望をステップにしながら、日々を重ねていく。

そんな普通の女性の困難を描いたこの作品で、今まで一番柔らかくて優しい レア・セドゥに会えた。それだけで救われた気がした。

ミア・ハンセン=ラブの映画が、すべからく彼女の自伝映画だとするならば、 作品の順番だけでなく、時系列的にも前作『ベルイマン島にて』の次に来るのがこの作品だ。 この頃の彼女の人生は、映画で描かれているように厳しい時期だったはずだが、 彼女はそれを映画にすることで乗り越えようとしているかのようだ。 そして、その先には、柔らかな光差す新しい朝が待っている。

どこにでもいるような女性の物語の中に、 等身大のミア・ハンセン=ラブ、等身大のレア・セドゥが感じられることの豊かさがある。

日常の風景が、特別な輝きを放つ至福のひととき。

映画プログラム主任

場所から場所、人から人へと移動する彼女の姿は、 孤独と出会いの中で織り成される生のリズムをしっかりと刻んでゆく。

レトルトのスパゲッティを食べながら 部屋で一人、ぼろぼろ泣いていた。 合理的な世界が壊れても春の陽は眩しく、 愛が完全に消え去ることはないと 映画が信じさせてくれたから。 ミア・ハンセン=ラブ、 いつだってあなただけが。